二日市八幡宮 宮司 梅野 洋充さん

今回のインタビュー

二日市八幡宮 宮司

梅野 洋充さん

二日市八幡宮先代宮司の長男として生まれ、平成21年に後を継ぎ宮司に就任。筑紫野市の二日市地区と山口地区の神社13社の宮司となる。江戸時代より続くコミュニティーの場として、新しいものを取り入れ古きものを如何に護っていくか、試行錯誤の日々が続いています。

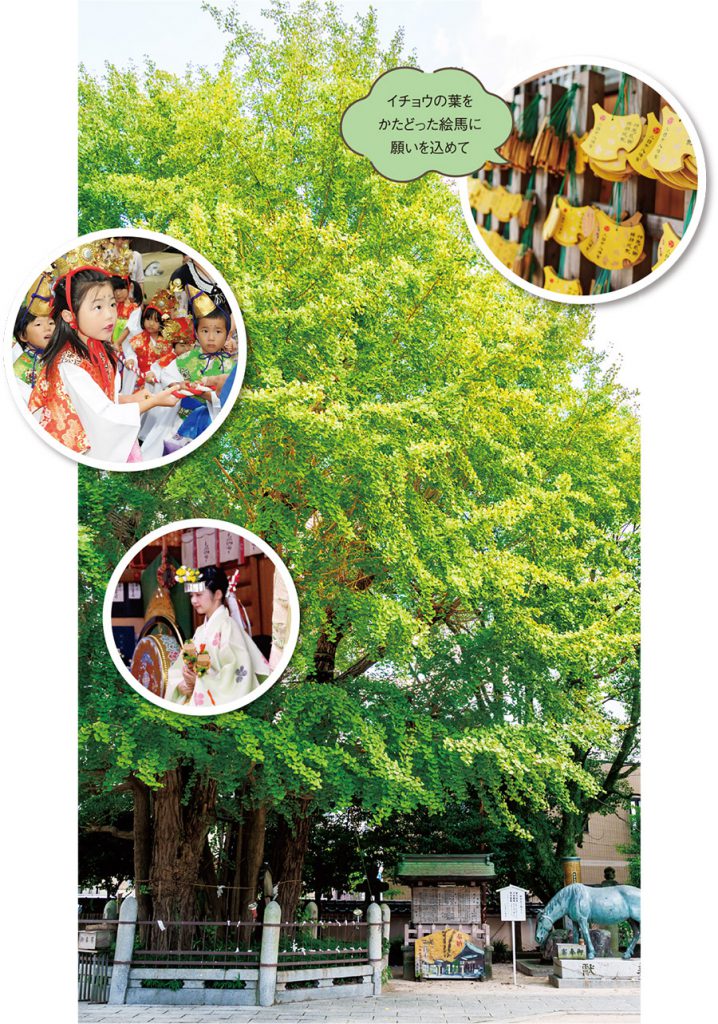

命を懸けて守られた御神木

10本のイチョウの御神木がそびえる二日市八幡宮。秋が深まるにつれ陽当たりの良い樹木から色づき、鮮やかな黄金色に彩られます。

最も大きなものは幹の中心が古木となり、根本から芽吹いたひこばえが伸びたために、数本の木のように見えますが、元をたどれば一本の大樹に由来するものです。

この御神木にはこんな伝承が残されています。

天正14(1586)年の「岩屋城の戦い」ののち、島津勢が帰郷する際、火をかけたり物を壊したりと乱暴を働きました。御神木も伐られようとしていたところ、村の代表者・山田惣左衛門やその老婆らが「この木を伐るなら、まずは我らを切ってからにせよ」と身を挺して木を守り抜いたと古記録の『二日市宿庄屋覚書』に記されています。すでに当時から、かなりの巨木であったことがうかがえます。

八百万の神々と日々の営み

日本では昔から木や草花はもちろん、雨や雷、さらに自然そのものに神さまが宿ると考え、それを八百万(やおよろず)の神としておまつりしてきました。ですから、農業をはじめ、働くこと、掃除をすること、ご飯を作ることといった日々の営みも「神事」として考えることができます。例えば、台所に〝荒神〟や〝水神〟をまつる風習を思い浮かべれば、分かりやすいのではないでしょうか。

また、神職は皆さんの願いごとを神様へ届ける仲立ちする役目。神事で奏上する祝詞(のりと)は、神さまへの手紙のようなものです。そこには昔起こった事や人々が困難に直面した出来事などが語られます。それらを再確認し、二度と同じことが起こらないように、平穏無事である現在に感謝し、未来へと伝えていくのです。

未来へつなぐ公孫樹(いちょう)まつり

毎年11月の第2日曜日から、地元の「めぐる会」の皆さんと二人三脚で「公孫樹まつり」を開催しています。今年第15回を迎えるにあたり、祝詞をより分かりやすく後世に伝える試みとして、二日市中学校の生徒さんが御神木の故事を題材にした紙芝居を制作、神事の前に上演することになりました。

このほかにも、春の女みこし、夏の子どもみこし、秋の御神幸おくんち行列など、一年を通じてさまざまな神事が行われています。そこでは人々が集い、世代を越えて力を合わせて祭りを支え、直会(なおらい)で振り返りを重ねながら、その経験を未来へとつないでいきます。

日々、自然の恵みに感謝しながら、5年後、10年後、そして100年先を見据えた街づくりに取り組み、次の世代へと受け継いでいきたいと願っています。

第15回 公孫樹まつり

音楽演奏や露店も出店

令和7年11月9日(日) 神事15:00〜

公孫樹のライトアップ

令和7年11月9日(日)〜16日(日)

〈 問い合わせ 〉

二日市八幡宮

住/筑紫野市二日市中央3-6-35

☎/092-922-3301